当前位置:首页> 正文:修理厂“以修代换”获利2500元,一年后车主索赔3万贬值损失,合理吗?

2025/7/16 15:19:02 贺言 原创

事故车维修乱象不断,背后的结构性矛盾尚需时间继续碰撞调整,业务一线面对的问题必然更多,也更加杂乱。

近期“大庆日报”报道了一起车主维权事件,乔女士的车辆在去年发生小剐蹭后维修,今年却被二手车商告知存在大修,直接导致车价折损3万。

乔女士找来保司和修理厂对峙,发现修理厂存在“以修代换”的行为,从中牟利2500元。但乔女士坚持要求修理厂赔偿自己3万元,并请来当地媒体曝光,誓要维权到底。

这一事件挑动起从业者们紧绷的神经,涉及的核心问题立即浮现:

一是事故本就影响车辆残值,维修方案对折旧的影响有多大?修理厂是否应该担责?

二是时隔一年追溯维权,在并非维修质量的情况下,车主的诉求是否合理?

三是如今二手车行情并不明朗,车商收车压价的“话术”,成为维修损失鉴定的参考,是否太过草率?

四是修理厂出具维修清单,合规问题是否存在严重漏洞?在责任无法明确界定的情况下,导致自己成为弱势一方?

...

就事件中存在的诸多疑点,我们不妨试做梳理。

01、维修方案影响二手残值,修理厂该担责吗?

先来复盘事件本身:

乔女士的丰田陆巡在2024年6月被追尾,受损并不严重,报险后车辆交给了修理厂。因关系熟识,车主并未过问太多,包括维修完成后,车主也并未检查维修清单,将车直接开走。

今年6月,乔女士计划出售该车,车商调出保险记录,显示有18项维修,称属于大事故车辆,只能按低于同年份相似里程车型3万元的价格接收。车主不解,车商建议找保司查明情况。

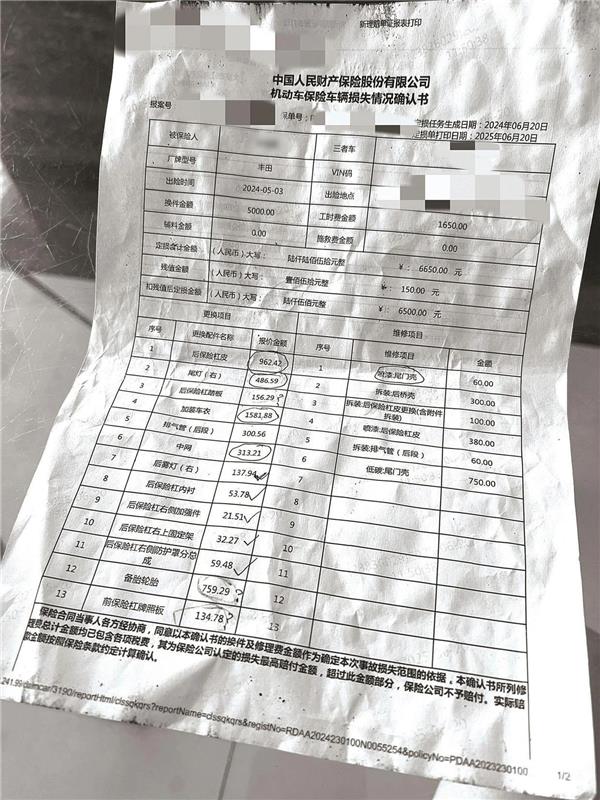

车主找到保司,拿到一年前的维修清单,发现修理厂额外报修了后桥壳维修、中网更换、前保杠牌照板等项目,与车辆遭到追尾,尾门与后杠的实际损伤并不沾边。备胎轮胎、后保险杠踏板等更是无中生有,属于车辆本身没有的配置。维修总体花费6650元,但正常修理的部分只有不到3000元。

▲维修清单

修理厂解释,称车主质疑的维修项目确实“可换可不换”,但因保司年中有“数据指标”,就顺水推舟上报。至于前网实际是维修而非清单上的更换,主要因为保司审批有时间差,“已经是修好后的事,自己并不知情”。

就赔偿方案,修理厂表示愿意退还2500元“报换实修”的差价,同时配合车主到保司消除维修记录。但车主认为疑点重重并不愿意妥协,找来媒体,咬定修理厂需要赔偿车辆折损的3万元。

▲事故受损示意图

就车主提供的报价单,以及车辆受损照片,可以确定的是,修理厂明显属于“小题大做”,事实证据上难逃“骗保”之嫌。

但就所列的项目及涉及的金额来看,跟“大事故”关联最密切的后桥壳只是拆装,后保险杠相关的覆盖件、固定架等也都是无关痛痒的项目,总价甚至不超2000元,根本无法达到车商所说的严重程度。

这就引出事件本身最大的疑点:维修方案对车辆残值影响能有多大?修理方应不应该担责?

在当地媒体的采访中,该修理厂老板表示,车商并没有拿出实质性的证据,在己方和第三方鉴定报告皆无的情况下,就撺掇车主,到修理厂维权。

的确,修理厂并非清白,虚列项目、以换代修等污点并不少,但3万元的车辆折旧,很难归因于连工带料仅几千元的维修方案上。一个再简单不过的道理是,车辆残值的缩水程度,与事故维修的金额紧密相关。

考虑到如今二手车的行情并不明朗,尤其还是油耗高、配置老旧的燃油车型。2024年二手车价大崩盘以来,车商担心跟不上价格节奏“赔钱卖车”,再加上填补之前的亏损,压价的动机再明显不过。

因此,一码归一码,车主固然受到欺骗,修理厂固然存在问题,但3万元车损终究是车商的一家之言,并无实际证据,不该因修理厂存在污点,就把一切矛盾算在他的头上。

换句话说,车主曝光维权时,视利益相关另一方的观点为“金科玉律”,这本就是思维上的懒惰,存在严重的逻辑缺陷。

可惜的是,类似问题在评论区“断案”的网友中表现的更加明显,情绪上头一哄而起,修理厂似乎要承担无限连带责任,这也使修理厂在舆论中只能“认栽”。

02、时隔一年追溯维权,车主诉求合理吗?

毫无疑问,这起维权事件中,修理厂最终还是赔偿了车主3万块。因为在小城市中社会性死亡的代价更大,翻盘也更难,何况现在生意难做,“活下来就已经是赢”。

有从业者提到,车辆发生事故后,车主已签了《保险理赔授权书》,这意味着,维修方案是否合理是修理厂与保司商量的事,车主已默许修理厂的操作。时隔一年后车主才追溯问题,似乎有违背契约精神,及马后炮之嫌。

诚然,在事故车维修的浑水中,车主找修理厂谈返点,甚至主动要求“用副厂替原厂”等套现的操作并不少见。事件中修理厂也提到“车主从店里拿了1000元”,一半是“第三方责任险”对车衣膜损失的赔付,一半是修理厂自掏腰包表示“基本不赚你钱”,也就是变相的返现。

因此,在这一事件中,车主与修理厂之间同样遵循了一贯的“潜规则”,就像在修理厂买原厂件一样,本就是“心知肚明,互相理解”的默契,理论上不应有这般激烈的争议。

不过,在条例规定面前,车主一旦较真,修理厂必然是一败涂地。且不论虚报项目,仅“以修代换”一点,事实上的套利行为就触及骗保,以及导致车主续保金额上涨,间接损害其利益。换句话说,修理厂成为必然成为众矢之的。

事实上,越来越多的车主开始有意无意的“掀桌子”,修理厂无法再对以往暧昧含糊的生意模式抱有幻想,尤其是这一事件,更为修理厂敲响警钟。“套利2500,赔偿3万块,反亏12倍,不知几台车的利润才能赚回来”,大庆本地的同行如此评论。

整理以往事故车维修的纠纷,车主的权利意识转向明面,出现矛盾时倾向摆证据而不再是私下协商,媒体曝光等硬手段更是运用的炉火纯青。

对行业来说,车主的较真有利于规范化发展,漫天要价、胡乱承诺、加价套路等野蛮景象开始消失。

如同样是事故车维修,某修理厂承诺“一口价包修”,但修到一半发现成本兜不住,找车主协商加价,车主直接带媒体上门讨要说法。

但也有部分车主故意放大并利用修理厂的漏洞,甚至出现了“职业打假人”。

如去年某车主不买商业险,发生事故后特意在小店修车。小店本以为接个大单,修好车后却被车主以“三类修理厂不具备事故车修复资质”为由威胁,要求额外赔偿。而面对“连吃带拿”的流氓行径,小店只能怨自己贪心,只能老实认栽。

可以说,车主已不再认可后市场旧的,粗糙的生意模式。纵使从业者们极尽控诉其维权底色不正,行事不合理等等,但只要车主诉求合规合法,修理厂就只能配合。

03、“深监管严要求”势在必行,合规操作有难度吗?

所谓“打铁还得自身硬”、“身正不怕影子斜”,修理厂想要避免纠纷,就必然要在合规操作上下功夫。

依然聚焦在事故车,首先是扩损过度维修、用副厂件替原厂件等操作行不通了,大量事件曝光后,车主们几乎人人紧盯维修单,乃至开始研究甄别配件,只要一次被抓住把柄,车主就不可能善罢甘休。

再者是细节上的严谨不容忽视,就如前段时间“修理厂到保司上门维权”事件,修理厂为凑够理赔金额,拆分出太多工时费用,遭到反噬,被车主同行们一齐批判,“做的太不体面”。

最关键的是,修理厂与理赔员、保司间的“潜规则”也该“晒晒太阳”,走向明面。

任凭修理厂和定损员们的交情多厚,保司的人脉根结有多深,在日益严格的监管下,一旦被揪住把柄,保司总能光速切割,“片叶不沾身”,与车主同处受害者的阵列。

换句话说,若只论明面上的合规,该事件中若不是车主发难,似乎也不会有旁人质疑。修理厂只要顺着“资源换资源”的基本规则,也能分得一杯羹。

但如今修理厂正处于“多面受敌”的尴尬境地,即保司降本一再压榨,同行求生拼命内卷,车主觉醒直面发难。在各式各样的事故车纠纷报道中,修理厂往往是“有苦说不出”,只能装傻装糊涂。就像这一车主维权事件中,承担了不该承担的责任,强忍着多方面的风险。

AC汽车专栏作者车内韩车曾提到,保司通过推修、送修等玩法,不断提升事故车维修资源的价值,一步步将修理厂“套牢”。车主的事故车也越修越水,修理厂钱没挣到还臭名远扬。(详见文章:保险公司"潜规则"、车主"占便宜"、修理厂甘做"恶人",事故车维修陷入恶性循环?)

毫无疑问,大庆车主事故车维权的案例,又是敲向修理厂的一记重锤。必须要认清的是,保司在降本压力下,必然有求于修理厂的“亲民”,修理厂也不必一味退让,接受保司不断翻番的新花样。

各种跨界者加入战局,导致客户购买和安装轮胎的方式迎来变化。传统维修...

小桔车服召开安全管理委员会专项会议,会议任命小桔租车、小桔养车、小...

从预约检测到透明报价、从专业技师到纯正配件,从免费车辆电子健康检测...

哪些汽服门店在换门头?换门头的原因是什么?