当前位置:首页> 正文:开出100多家连锁店后“崩盘”、拿到过亿融资仍退场…这门生意能否在新能源时代翻盘?

2025/8/29 16:59:12 流意 原创

日前,广西洗车连锁品牌“方胜洗车”被多家媒体报道因资金链断裂倒闭,老板失联、员工集体讨薪、大量车主预付权益无法兑现,加盟商投入的加盟费也难以追回。

令人惊讶的是,这家品牌仅用两年时间就拓展了超过110家门店。其商业模式并不复杂:以“298元全年免费洗车”作为引流诱饵,再以“覆盖车主全生命周期服务”的宏大愿景吸引投资人,竟成功让众多加盟者心甘情愿掏出10万元加盟费。

我们不得不追问:一个看似漏洞百出的商业模式,为何总能屡屡收割“韭菜”?

这并非事后批判。事实上,汽车后市场类似的洗车“爆雷”事件频发,仅AC汽车公开报道的就不少于十起。

早在2015年O2O风口时期,就有一批企业借“互联网+洗车”概念拿到过亿元融资,包装出上门洗车、平台导流等各种商业模式,最终却多数崩盘。

如今,洗车赛道已经形成四大业态,但仍然未能解决盈利难题。

随着新能源车的洗美需求爆发,能否成为洗车行业的转折点?洗车赛道到底谁在真正赚钱?当风口退去、故事讲完,行业又将向何处演进?

01、洗车行业离不开“预付费依赖”

社交平台上,自诩 “商业导师” 的从业者仍热衷分享 “洗车致富” 的商业模式。

AC 汽车曾报道过一则争议案例:两名年轻人投入 20 万,在小区周边开了三家小型洗车门店,以 “365 元全年无限次洗车” 吸引客流,再靠车贷、保险等增值服务,宣称年赚近 2000 万。

无独有偶,方胜洗车的 “298 元全年免费洗车” 玩法与之如出一辙。明眼人不难发现,洗车收费绝非其盈利核心 —— 即便单店发展 500 名会员,总收入仅 14.9 万元,扣除房租、人力与设备折旧后,大概率难以覆盖成本。

既然账目直白,为何仍能吸引加盟?关键在于方胜的招商话术:收取 10 万元加盟费的同时,承诺 “3 个月回本,年收入 2-5 万元”,还抛出 “亲自管理可月领 5000 元工资” 的条款增强说服力。

不仅如此,方胜洗车还为加盟商勾勒多元业务蓝图:从洗车延伸至维修保养、新能源车教学销售、二手车交易、租赁、保险、检车等领域。这套叙事,与前文“年赚2000万”的故事高度吻合。

“298全年免费洗车”之所以能持续吸引消费者,根源在于“预付费”模式对价格敏感型车主的强烈诱惑。然而该模式在汽车后市场早已争议不断,诸多“跑路”事件背后,几乎都浮现预付费的身影。

预付费本质是向客户“借钱”。一旦消费者发现充值金额难以用完,或因排队过长、体验不佳要求退款,而门店若已将预付款用于扩张或其他投资,便极易引发资金链断裂。

现实是,当前大量洗美店仍依赖预付费维持现金流,但这并非健康的商业模式,频繁爆雷已印证其不可持续。

洗车业务要想作为独立业态实现良性盈利,必须跳出“预付费依赖”。

02、四大洗车业态的盈利困局

时至今日,围绕洗车服务形成的业态,主要可归纳为四种类型:

首先是无人洗车,以驿公里等为代表,八成以上网点设在加油站。其合作模式多为加油站买断设备,或采取分成免租联合建站。

无人洗车凭借低价甚至免费、高效便捷等特点,吸引了不少价格敏感用户。但它仅清洗外观,不涉及内饰,服务存在明显短板。

第二类是传统人工洗车,多见于修理厂和洗美店。洗车通常不作为盈利项目,而是为维修、保养、美容等业务引流的工具。正因如此,该业态陷入两难:

一方面洗车价格不断内卷,甚至出现单次5.9元的低价,盈利空间被极大压缩;另一方面,许多门店虽知其不赚钱,却担心取消会影响客户黏性与满意度。是否砍掉洗车,至今仍是行业争议的焦点。

第三类是自助洗车,近几年密集出现在社区、停车场等区域。这一业态的兴起,一方面源于当前消费环境的变化——更多车主出于经济考虑选择自己洗车,单次15元左右的价格吸引力明显;

另一方面,新能源运营车辆增多,自助洗车因其低价、时间灵活,尤其受到网约车和出租车司机欢迎。此外,部分家庭用户也视其为一种亲子互动方式,在周末或假日一同参与洗车。

第四类是依托抖音、微信等平台再次活跃的上门洗车。2022年该模式又一次引发关注,部分企业宣布获得融资、邀请明星代言,核心目标仍是招商加盟。

尽管屡屡出现“借洗车切入全生命周期服务”的商业模式构想,却鲜有真正落地成功的案例。流量来得急退得也快,目前多数平台已回归沉寂,证明其商业模式仍未走通。

纵观这四类业态,洗车本身都尚未实现稳定盈利。

无人洗车目前多是加油站或保司用于提升客户黏性的增值服务;

上门洗车与自助洗车仍以招商加盟为主,平台或可借加盟费获利,但大多数加盟商仍面临亏损;

传统维保店中的洗车项目,多作为引流手段或维系客户的服务,如今随着核心业务不赚钱,洗车业务的存在价值就显得更为尴尬。

洗车业态未来将如何演变,仍是一个待解的难题。

03、谁将主导新能源时代的洗车市场?

新能源时代下,洗车业态正加速分化。

在燃油车时期始终未能破解的盈利难题,随着新能源车的快速普及,正迎来新一轮变革与重构。

新能源车进场洗车的需求正在稳步增长,这却让传统维保门店陷入两难:要不要接?

一方面,服务新能源车可能挤占原有燃油车客户的工位和时间;

另一方面,多数新能源车主仅消费洗车项目,传统“洗车-美容-保养-易损件”转化路径近乎失效——即便成功推销贴膜,也多为一次性生意。若不接待,又恐影响客户关系与品牌形象。

这种矛盾心态,正在倒逼洗车业务从综合维保体系中逐渐剥离,转向独立运营。而要作为一门健康业态存活,就必须直面盈利命题:如何在品质、效率和成本之间找到最优解。

客户需求正在分层。价格敏感型用户对外观快速清洁有强烈需求,便宜、高效的自动化洗车将迎来市场。

参考美国洗美品牌 Quick Quack Car Wash,以隧道式洗车机实现3分钟标准化作业,并借助“会员制无限洗”模式(最低包月160元)成功积累超100万会员,凭借250家门店的规模化实现了盈利。

反观国内,虽然也有企业尝试布局“洗车工厂”,但受车主消费习惯、环保政策及同行低价截流等多重因素影响,至今未能实现大规模复制。

与此同时,新能源车主对洗车提出了更高要求:外观内饰洗干净只是门槛,个性化体验与服务质量同样关键。

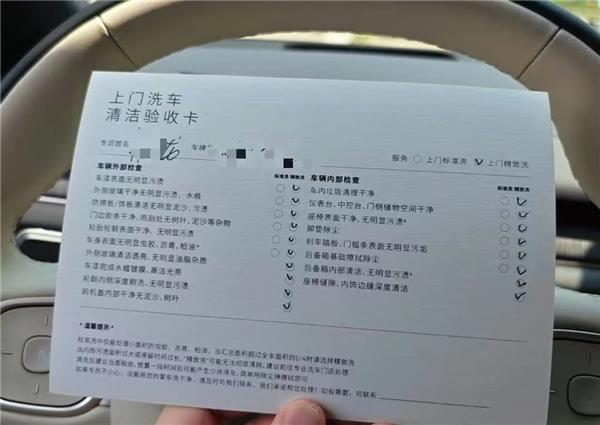

AC汽车了解到,一些洗美店开始尝试变革,比如推出步骤清晰、定价透明的套餐(如99/199/299元),依托数字化系统标准化流程、杜绝推销,靠专业体验建立信任。

但这类模式也面临挑战。有测算显示,若洗车客单价做到200元,一线城市单店需每月接待900台车、实现18万营收才可能盈利——用户教育与运营成本不容小觑。

更值得关注的是,新能源车企已开始将洗车纳入用户全生命周期服务。

例如蔚来推出的上门精致洗车服务,收费259元却广受好评,因其精准切中了高端车主“时间昂贵、追求便捷”的痛点。

当洗车价格逐渐回归理性、预付费模式不再被信任,洗美店若不能重新定位、提升效率与体验,将难以应对这类跨界竞争。

未来的洗车市场,或将属于那些能把标准化、个性化或服务品质做到极致的企业。

各种跨界者加入战局,导致客户购买和安装轮胎的方式迎来变化。传统维修...

小桔车服召开安全管理委员会专项会议,会议任命小桔租车、小桔养车、小...

从预约检测到透明报价、从专业技师到纯正配件,从免费车辆电子健康检测...

哪些汽服门店在换门头?换门头的原因是什么?