当前位置:首页> 正文:某保司遭员工举报:向4S店输送事故客户信息,行业“资源换资源”潜规则何时终结?

2025/7/23 16:31:24 流意 原创

近日,新浪保险官微披露了一则消息:某财险厦门分公司一名前员工(曾就职于理赔部警保联动岗)举报称,自己在职时,按照直属领导的指令,通过社交媒体向合作4S店违规泄露了千余条客户隐私信息,内容涵盖事故车辆车牌号、车主电话、事故地点等。

2025年3月,警方依据《网络安全法》相关规定,对该员工处以1500元罚款,其直属领导则因情节严重被追究刑事责任。然而,此事并未就此平息,该员工随后被公司解雇。

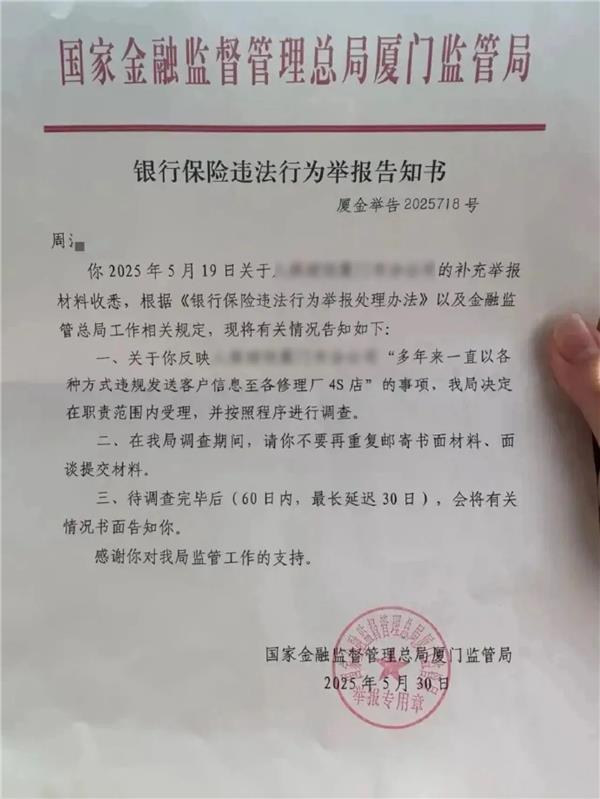

2025年5月,该员工向国家金融监管总局厦门监管局发起举报,指控公司长期违规向4S店泄露客户信息。目前,监管部门已介入调查,但截至当下,尚未公布调查结果。

这起案件如同一面镜子,将事故车行业“资源换资源”的畸形生态清晰地映照出来。在这个生态中,行业似乎将“资源至上”奉为圭臬,把车主当作可随意交换的筹码。

在行业人士看来,监管部门的介入调查是积极信号,但仅靠个案处罚远远不够。事故车维修行业乱象破局仍是“空中楼阁”?

01、事故车客户信息已成 “硬通货”

保险公司向4S店推送事故车客户信息,在行业内早已是“公开的秘密”,是车险市场同质化竞争催生出的潜规则。

在激烈的市场角逐中,为争夺保费资源,保险公司常以“资源换资源”模式与4S店深度绑定,而“事故车信息”便成了双方谈判的关键筹码。

为确保信息收集,保险公司对相关岗位员工实施绩效挂钩考核,正如案件中前员工曝光的内部聊天记录所示,公司领导要求驻店协赔等人员每月完成130条外保信息收集,完成有奖励,未完成则每条信息缺口扣罚1元。

这位前员工的曝光之举虽被视为“鱼死网破”,但其最终成为事件的“背锅侠”,在业内人士看来并非意外。

对4S店而言,事故车业务关乎企业存亡,其维修产值约占售后产值的40% - 50%,利润率更是高达35% - 45%,做好事故车业务势在必行。而事故车线索管理则是首要环节,没有客户,一切皆无从谈起。

因此, 4S店对保险公司推送的线索极为重视,甚至建立了一套严格的内部管理流程,包括建立信息台账、专人更新、服务总监监管、客服回访跟进以及核查保险公司提供的出险流向明细等,力求将每条线索的价值最大化。

不仅如此,4S店自身也在深挖事故车信息的变现潜力。例如,在发生涉及多个品牌的事故时,外拓人员会将其他品牌车辆的事故信息(仅含品牌和模糊损失估值)分享至行业微信群,感兴趣的维修企业支付信息费后即可获取详细车辆信息和车主联系方式进行“接单”。

这清晰地表明,事故车客户信息已然成为产业链条上多方利益交换的“硬通货”。

有律师指出,案件中当事人对违法行为的认知程度并不影响行为本身的违法性认定。即使不了解相关法律或不知行为违法,只要实施了侵犯公民个人信息的行为,违法即成立。

可以看到,事故客户信息违规流转的灰色链条,正折射出行业生态中潜伏的系统性风险。

02、保司违规推送为何屡禁不止?

保险公司向合作维修方推送事故车信息的行为,虽被业内视为“潜规则”,却明显逾越了合规边界。

根据标准的保险事故处理流程(仅涉及双方车损),车主在报案、定责、定损后,本应拥有自主选择维修方的权利。定损员可进行推荐,维修企业也可现场邀约,但最终决定权在车主手中。

合规操作的核心在于:保险公司必须明确征求车主意见并获得其对信息共享及维修点的授权。

然而现实操作中,保险公司常跳过关键的授权环节,直接将事故信息推送给合作4S店或修理厂,甚至通过赔付条件变相施压,迫使车主前往指定地点维修。

这种做法的根源在于保险公司的利润驱动。作为金融机构,其核心目标是盈利。以车险综合改革为例,监管将预期赔付率提高至75%,这意味着保险公司必须在仅占保费25%的运营成本空间内实现盈利。

巨大的成本压力“倒逼”保司在理赔端极力压缩支出——绑定特定维修渠道(尤其是成本更低的合作方),便成为其“降本增效”策略中难以抗拒的一环。

推送事故信息给合作方,本质上是为争取更低的协议维修价格、保障送修量以换取保费资源,从而在严苛的成本框架下寻求利润空间。

但这一“捷径”直接踩踏了法律与监管红线。跳过授权推送包含车牌、电话、事故地点的客户信息,已构成对公民个人信息的非法提供。

中国银保监会《机动车辆保险理赔管理指引》早已明确规定:“保险公司应确保客户自由选择维修单位的权利,不得强制指定或变相强制指定车辆维修单位。”保险公司仅享有建议权,消费者完全有权拒绝其推荐并自主选择维修机构。

因此,所谓“资源置换”的行业逻辑,无法掩盖其侵犯消费者选择权与个人信息权益的实质。

03、事故车资源换资源乱象何时破?

解铃还须系铃人。

央视新闻曾揭露,保险公司作为理赔链条中资金的掌控者和赔付的主导者,其采购与推荐行为深刻影响着维修质量与安全,本应恪守诚信、依法合规。

然而现实却是,凭借定损权的绝对优势,保险公司屡屡陷入“既当裁判员又当运动员”的角色冲突。

2022年武汉恒信集团与人保的公开对峙即为典型:人保单方面宣布暂停合作,拒绝承认恒信的定损结果,甚至通过短信告知车主。

此举引发行业争议——因个体纠纷让消费者承担后果,暴露了保险公司在链条中的强势与任性。

更深层的问题在于,整个事故车生态已陷入“全员共谋”的畸形状态。

保险公司熟练运用“资源置换”潜规则绑定维修厂,导致大量缺乏资质的“夫妻店”通过挂靠、转包等灰色途径获取事故车资源。

更令人忧虑的是,部分车主在高额返点的诱惑下,竟默许维修厂使用“副厂件”、“高仿件”冒充原厂件。

当层层盘剥成为常态,不知情的消费者沦为最终的受害者,维修纠纷频发。

事故车业务由此异化为资源争夺战,而非基于服务质量的市场竞争。链条上的每一环都在竭力分食利润。

有行业人士尖锐指出:“当车主走保险不仅不花钱还能赚钱时,竞争规则已然崩坏,没有强硬资源支撑的企业只能出局。”

反观此次前员工举报事件,其核心动机是个人认为遭遇不公待遇,而非出于对侵犯车主信息权益的觉悟进行揭发。

这恰恰折射出行业痼疾未除——车主的核心利益仍未得到保险公司与维修企业的真正尊重。

车主的维修自主权、损坏配件的处置方案(修复还是更换?)、配件来源选择(原厂件还是再制造件?)……行业面临的诸多核心议题尚未厘清。

让事故车业务回归服务本质,而非资源博弈,仍需系统性破局。

各种跨界者加入战局,导致客户购买和安装轮胎的方式迎来变化。传统维修...

小桔车服召开安全管理委员会专项会议,会议任命小桔租车、小桔养车、小...

从预约检测到透明报价、从专业技师到纯正配件,从免费车辆电子健康检测...

哪些汽服门店在换门头?换门头的原因是什么?