当前位置:首页> 正文:车主修车不花钱反赚2000、但8个月后起纠纷,事故车恶性竞争还要持续多久?

2025/11/13 11:36:43 流意 原创

事故车维修中车主拿返点的现象,已经从潜规则走向公开化。

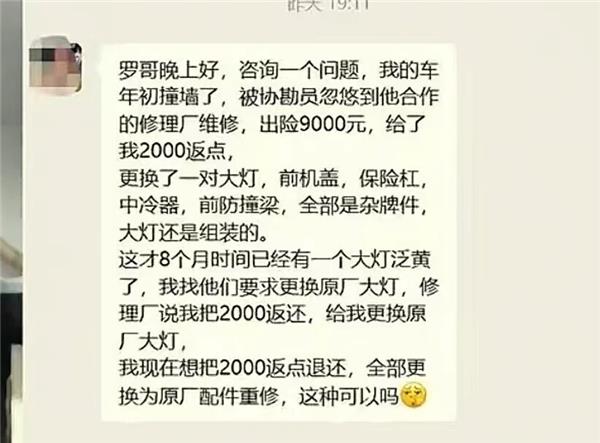

近日,有博主曝光一则粉丝求助:车辆在年初出了事故,出险金额为9000元,保司的定损员建议去推荐的修理厂维修,承诺可以拿到2000元返点。

于是,车主同意了此方案。在指定维修厂更换了一对大灯、前机盖、保险杠、中冷器、前防撞梁,均为副厂件,其中大灯为组装产品。

如今,仅仅过去8个月时间,车主发现更换的大灯开始发黄,要求维修厂重新更换原厂大灯。修理厂则要求其先退还2000元返点。

随后,车主联系定损员协商处理,对方表示若要更换原厂件,需车主自行买下所有的副厂配件,预估5000多元。最终,车主选择曝光此事。

然而评论区并未对车主表示同情,更多声音来自汽修厂对事故车业务的失望。有业内人士评论指出,当车主修车不仅不花钱,反而能赚钱时,意味着事故车业态已脱离正常竞争逻辑,走向恶性循环。

01、事故车维修返点之争愈演愈烈

事故车维修给车主提供“返点”,这是维修企业抢事故订单的潜规则,如今这一行业惯例正在发生变化。

前不久,就有汽修厂通过官方视频号公开宣传:凡事故车进店维修,一律返还定损金额的10%,且不限保险公司。

事实上,在争夺事故车资源的过程中,维修企业不仅提供返点,还常常搭配多项增值服务,例如代步车、赠送漆面、小保养或洗车等,以此吸引客户。而在这一竞争中,4S店的表现甚至更为激进。

AC汽车近期曾报道,苏州某奥迪4S店明确告知客户“使用副厂件修车可返点15%;同城另一家奥迪4S店也承诺维修给到12%返点。

值得关注的是,围绕事故车返点所引发的纠纷并不少见。

近期,有媒体报道,浙江绍兴黄先生的宝马车出险后,当地4S店以维修金额14%的返点(约6888元)为条件招揽业务,并有微信聊天记录和内部流程截图为证。然而,车辆修好且保险公司完成理赔后,4S店矢口否认有过返点承诺。

图片来自《1818黄金眼》

经媒体介入,4S店态度转变,最终告知黄先生返点款项将于几日后到账。此事暴露了部分4S店利用返点揽客后却拒不认账的乱象。

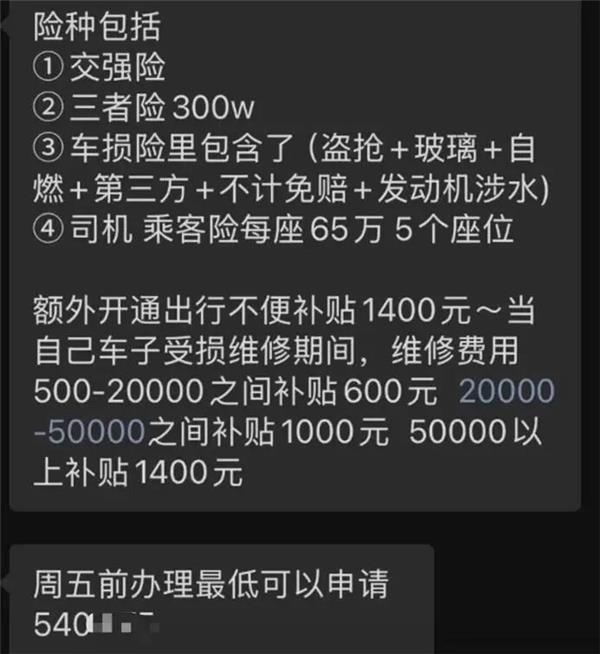

更值得关注的是,部分保险公司甚至在车险销售阶段,就已将事故车返利包装为“客户福利”,用以争取车险订单。

有行业人士透露,某头部保险公司的车险清单中列有“出行不便补贴”:车辆维修费用在500至20000元之间,可补贴600元;20000至50000元补贴1000元;50000元以上则补贴1400元,最高达1400元。

图片来自《折扣系数》

由此可见,尽管多地已出台政策严禁车险返佣返现,但返利行为并未消失,而是以更为隐蔽的形式继续存在。此类灰色操作屡禁不止,也正说明当前车险产品同质化严重,以及“以保费换取送修”的行业模式已难以为继,亟待改变。

02、理赔款经不起“瓜分”

文章开头提起的纠纷中,换完仅8个月就发黄的大灯,如今看来几乎是一种必然。

视频中的博主为车主算了一笔账:9000元理赔款中,按行业惯例定损员先抽走10%,剩余8100元;车主获得2000元返点后,修理厂到手仅6100元。若修理厂要维持40%的毛利,即拿走2440元,最终用于更换大灯、前机盖、保险杠等配件的费用,只剩3660元——配件质量可想而知。

然而,评论区有修理厂同行提出了更触目惊心的算法:如今与保险公司合作,定损环节成本就已高达25%至30%,即剩余6300元;客户抽走2000元返点后仅剩4300元;修理厂完成换件、喷漆、拆装等工作至少要赚2000元利润,最终真正能用于购买配件的,仅剩2300元。

在这样的挤压下,修理厂唯一的选择,就是不断压低配件品质。

这并非孤例。央视调查曾揭露事故车维修黑幕的冰山一角:修理厂与保险公司定损员勾结虚报维修价,宁波某事故车定损2.85万元中,1.2万元以“返点”形式流入中介口袋,剩余1.65万元再经多方瓜分,最终真正用于修车的费用已不足一半。

更极端的是,部分理赔款甚至被八方瓜分。而本应维护自身权益的车主,在高额返点的诱惑下,往往也默许了维修过程中使用“高仿件”“副厂件”等非原厂配件。

这一切导致车险市场陷入一种吊诡的局面:2024年行业综合费用率为23.75%,综合赔付率达74.14%。这意味着车主每支付100元保费,约有74元进入理赔池。

然而,这笔理赔资金中却暗藏“水分”。据《勇车之主》估算,至少30%的赔付存在不合理支出。

正如业内人士所指出的,“羊毛出在羊身上”。被高额返点吸引的车主,最终可能成为风险的承担者:他们在维修过程中被动接受非原厂配件,短期内或许看不出问题,长期却可能影响车辆安全性能、稳定性和二手残值,为今后的用车埋下隐患。

03、事故车维修业态畸形何时能修正?

当提供高额返点成为常规竞争手段,4S店与修理厂之间围绕事故车资源的竞争也将进入白热化。

但是,事故车维修价值链的“核心玩家”依然是保险公司,掌握了绝对的话语权,保费换资源模式根深蒂固,也让价值链的重心从“服务好车主”偏移到了“讨好保险公司”。

今年年中,某头部保司要求修理厂的事故车维修提供“5年质保”,让修理厂“愤怒”异常。其实,保司也清楚他们给到修理厂的理赔金额能够采购到什么质量的配件。随着现在保司推行配件直供,让修理厂对事故车业务望而却步。

修理厂作为维修质量的第一责任人,往往也成了保险公司的“背锅者”。当他们无法主导配件质量时,不仅维修效果难以保障,更严重的是对客户信任的伤害。

更值得警惕的是,部分维修企业正利用现金返点这一直接利益,麻痹车主对质量的警惕,使其主动或被动地放弃了对维修过程的监督权。

这进一步加剧了“劣币驱逐良币”的恶性循环——那些重视维修质量、重视客户信任、不愿参与灰色游戏的合规修理厂,因成本远高于使用副厂件并以高返点拉客的对手,而面临严峻的生存压力。

在保险公司的压价和客户流失的双重挤压下,这些坚守品质的修理厂只能做出艰难选择:要么被市场淘汰,要么被迫同流合污,要么主动放弃事故车业务。

事实上,选择逐步退出事故车业务的汽修厂比例正在悄然上升。

有汽修厂老板坦言:“配件品质无法保证,我们对客户没法交代。事故车业务本就利润微薄,后续若出现质量问题,将严重影响门店口碑。因此,我们现在对这类业务持随缘态度,也不再刻意维护与保险公司的关系。”

综上来看,若保险公司不改变“保费换资源”的潜规则、车主仍抱着“不花钱还想占便宜”的心态、修理厂继续放弃底线甘当“恶人”,那么事故车维修价值链的畸形,恐怕仍难得到修正。

各种跨界者加入战局,导致客户购买和安装轮胎的方式迎来变化。传统维修...

小桔车服召开安全管理委员会专项会议,会议任命小桔租车、小桔养车、小...

从预约检测到透明报价、从专业技师到纯正配件,从免费车辆电子健康检测...

哪些汽服门店在换门头?换门头的原因是什么?